法面や斜面を表す記号は2種類ありますよね。

2つあるのでどちらを使えばいいかわからないってことありませんか。

この記事では法面記号の違いや使い分けを解説します。

法面記号の違い

この2つの法面記号の違いは、法面や斜面の状態によって使い分けます。

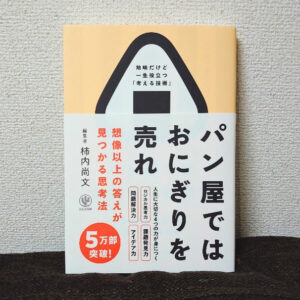

上記画像の左側の法面記号は、切土や盛土などによってできた人工法面を表すのに使用することが一般的です。。

また上記画像の右側の法面記号は、スロープや斜路などの斜面を表すのに使用されるのが一般的です。

それではそれぞれを解説していきます。

法面記号1

この法面記号は、切土や盛土などの人工法面を表すのに使用します。

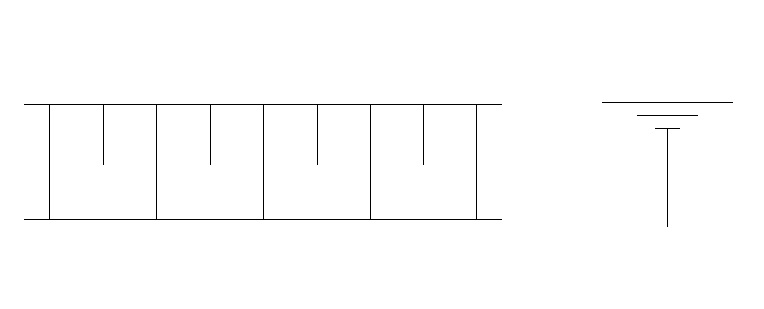

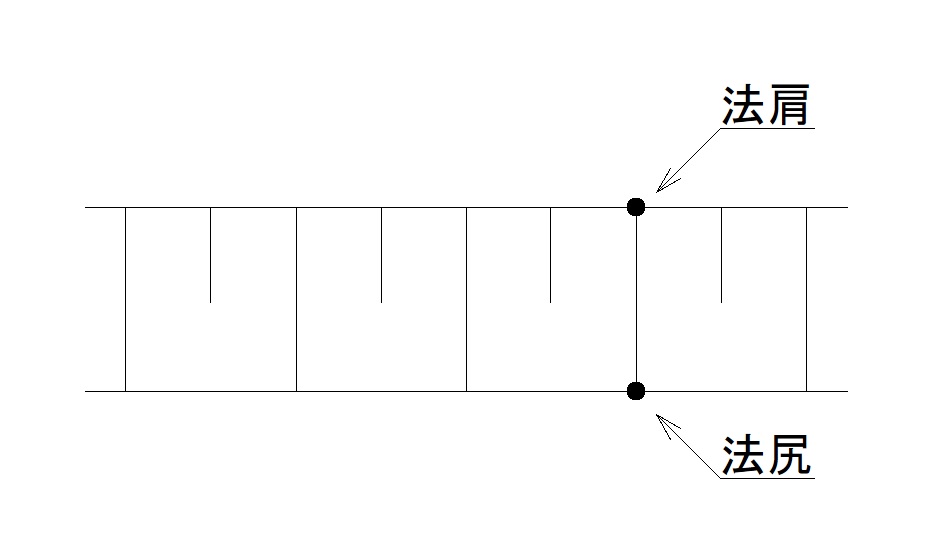

この法面記号の見方は以下の図のとおりです。

上記の図の場合、短い縦線と長い縦線が交互にあるのがわかると思います。

短い縦線と長い縦線の両方が接している線が、法肩を表しています。上記の図であれば、上辺の線が法肩を表しています。

また長い縦線のみが接している線は法尻を表しています。上記の図であれば、下辺の線が法尻です。

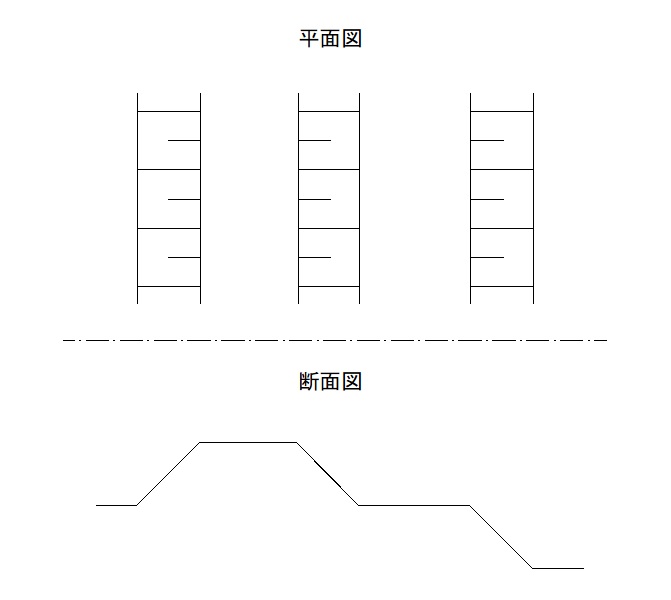

この法面記号を用いた場合の図の例が以下のとおりです。

法面の向きと法面記号の向きとの関連性がわかりましたでしょうか。

法面の向き以外に、法面の大小を記号によって表すことができます。

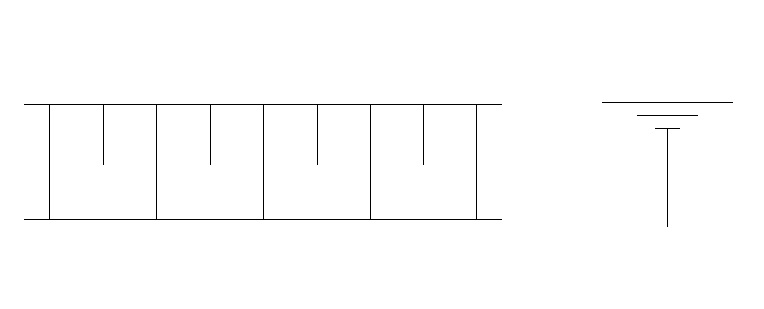

以下の図が、法面の大小を記号によって表したものです。

- 法面記号の幅が小さい → 法面が短い

- 法面記号の幅が大きい → 法面が長い

続いては、スロープなどを表すのに使用されることが多い記号をご紹介します。

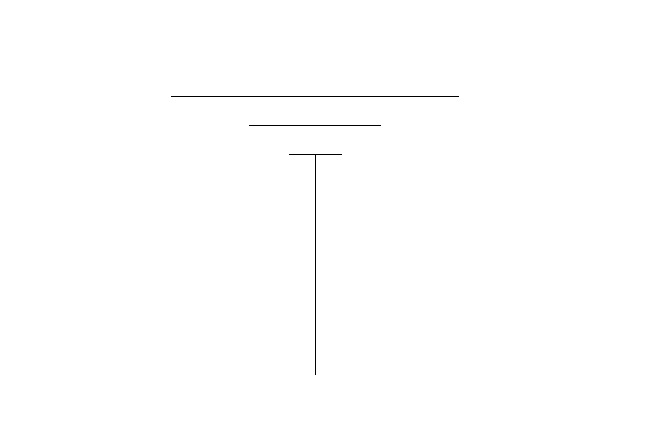

法面記号2

先ほどまでに解説してきた記号は、山を削ったり盛ったりした際にできた人工法面に使用するのでした。

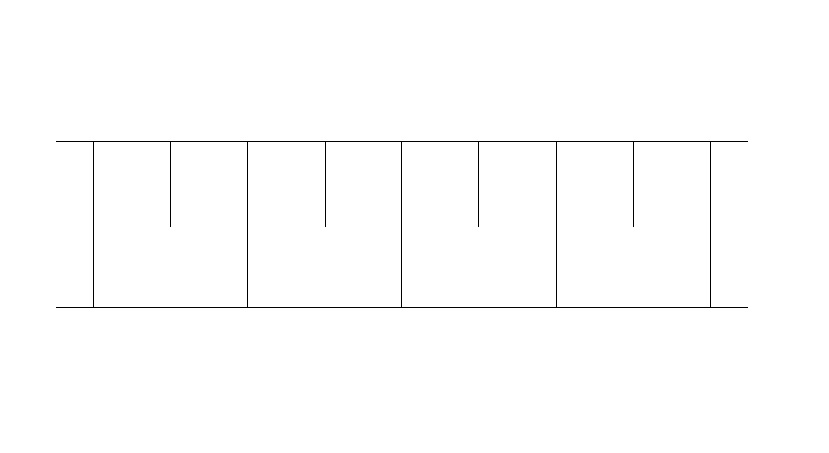

上記の記号は、スロープや斜路などを表すのに使用されます。

例えば、車イス用のスロープや車の乗り入れといった、ちょっとした傾斜を表すのに使用されることが一般的です。

建築関係で使用されることが多い印象です。

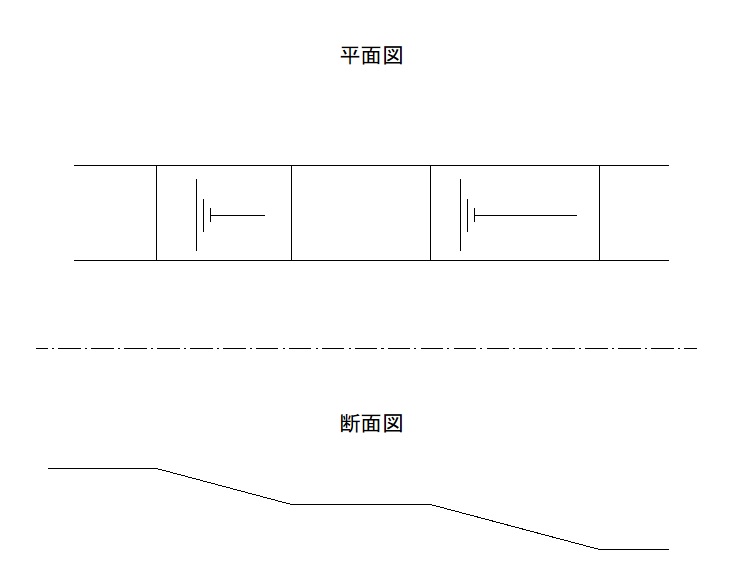

上記の記号を使った例が以下の図になります。

記号の向きや線の長さで、斜面の向きや斜面の長さを表すことができます。

・あわせて読みたい

>>>「土木施工管理技士 おすすめの問題集・過去問と作文作成代行」

>>>「 効率の良い土木の勉強方法 」

以下のページでは土木用語などをまとめてご紹介しています。あわせてご覧ください。