工事の図面でよく使われる「縦断図」と「横断図」の違いをざっくりと解説しています。

「縦断図」と「横断図」の違いは、土木にとって基本的な知識ですので、ぜひご覧ください。

なお、「縦断図と縦断面図」「横断図と横断面図」は同じものだと思って大丈夫です。

縦断図と横断図の違い

縦断図と横断図の違いは、ざっくり言うと以下のとおりとなります。

縦断図:測点ごとの高さの関係を表記した図面

横断図:測点ごとの構造物などの構成がわかる図面

縦断図とは

縦断図とは「路線等の中心線の地盤高や計画高さを測点ごとに記載したもの」です。

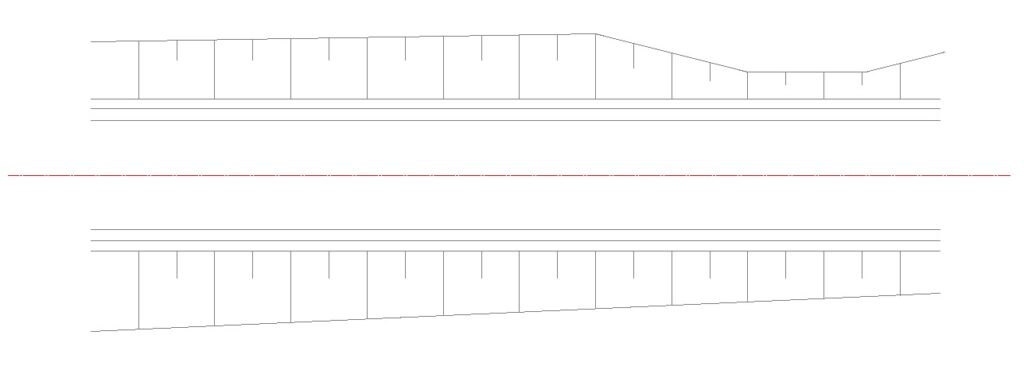

以下の図をご覧ください。

この図は道路の平面図です。道路の左右に法面があるのがわかりますよね。

上記の図の道路センターに赤色の一点鎖線があると思います。縦断図はこの位置を切った図面となります。

上記の図の平面図では、道路の勾配がわかりませんよね。しかし縦断図があれば解決されます。

縦断図では、道路の進行方向に対してどのような勾配がついているかがわかります。河川であれば河床(河川の底)の勾配が記載されます。

上記の図で言えば、道路舗装の路面の高さとその勾配が縦断図で確認できます。

縦断図の上段には高さを図化したものを記載し、その下に測点や地盤高などの数値を記載します。

横断図とは

横断図とは「進行方向に向かって輪切りにした図」です。

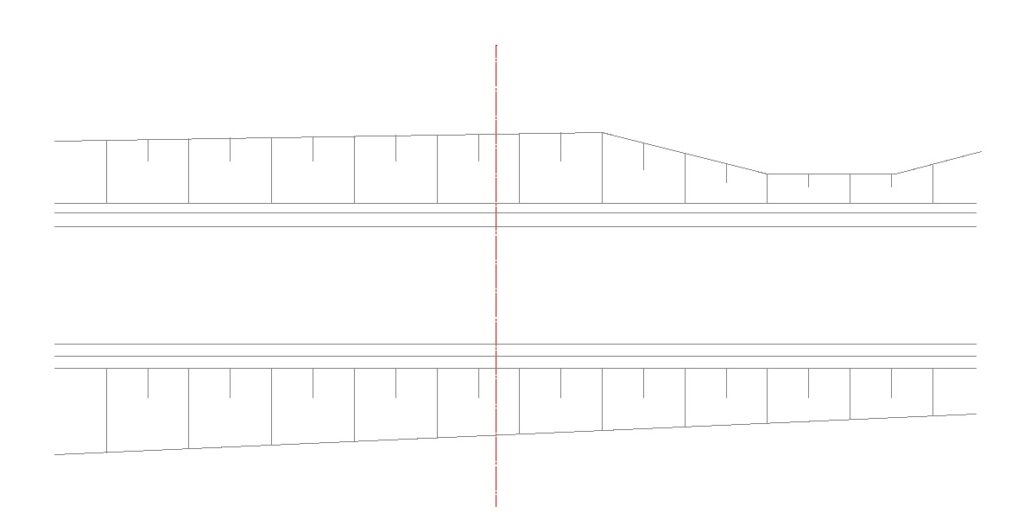

以下の図をご覧ください。

先ほどの縦断図の説明の際に出てきた平面図とよく似ていますが、今度は赤色の一点鎖線が記載されている方向が違うかと思います。

先ほどの縦断図の説明では赤色の一点鎖線が「左右」に描かれていたのに対して、今回は「上下」に描かれているのがわかりますよね。

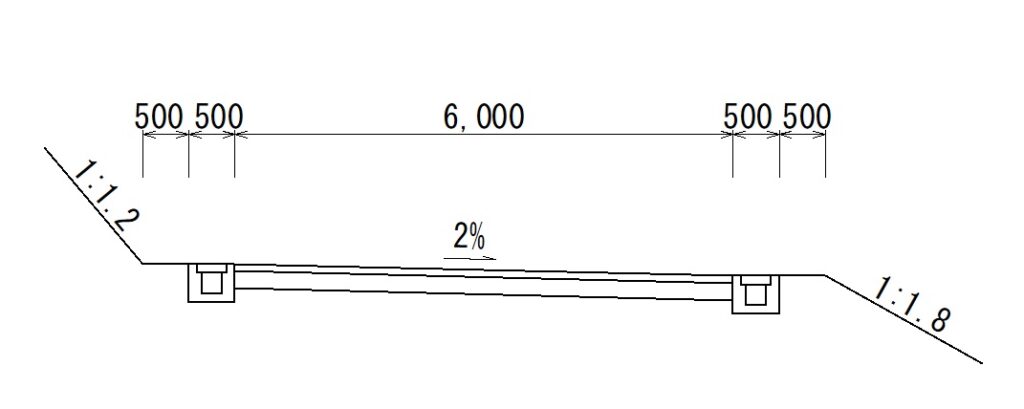

横断図とは、縦断図の線形に対して直角方向に描いた図面となります。以下がその参考図です。

縦断図とは違い、道路の構造がわかるのではないでしょうか。

道路の幅員や法面の勾配、舗装構成など、縦断図や平面図ではわからなかった道路構造の詳細が確認できますよね。

横断図は、道路で言えば車の進行方向に道路を見た時の図を描いたものになります。

・あわせて読みたい

>>>「土木施工管理技士 おすすめの問題集・過去問と作文作成代行」

>>>「道路と河川の横断図の違い」

>>>「土木の基礎知識~初心者が覚えておきたい用語まとめ~」

>>>「効率の良い土木の勉強方法」